Research | Open Access | Volume 8 (Suppl 11): Article 12 | Published: 18 Jul 2025

Evaluation du système de surveillance des décès maternels dans la région maritime au Togo de 2019 à 2023

Evaluation of the maternal death surveillance system in the Maritime, Togo, 2019 - 2023

Menu, Tables and Figures

On Pubmed

Navigate this article

Tables

| Attributs | Critères de jugement | Cotation | Jugement |

|---|---|---|---|

| Simplicité | Possibilité de confirmer directement un cas de DM à tous les niveaux | Possible = Oui Pas possible = Non | Le système est simple si la réponse est « Oui » pour les trois critères |

| Possibilité de prendre des mesures localement | Possible = Oui Pas possible = Non | ||

| Transmission des données à une seule institution dans le circuit d’information du système | Une seule institution = Oui Deux et plus = Non | ||

| Acceptabilité | Proportion des DM enregistrés, notifiés et audités | Bon si ≥80% | Acceptable |

| Pas bon si <80% | Peu acceptable | ||

| Réactivité | Proportion des DM notifiés dans les 24h et audités dans les 72 heures après la détection | Bon si ≥80% Pas bon si <80% | Le système est réactif si les deux indicateurs sont bons, moins réactif si un des deux indicateurs n’est pas bon |

| Proportion de site n’ayant pas enregistré deux DM consécutifs de même cause au cours d’une année | Bon si ≥80% Pas bon si <80% | ||

| Représentativité | Comparaison des tendances observées à celles des enquêtes nationales démographiques de santé | Évolution du ratio de mortalité maternel hospitalière au cours de la période | Le système est représentatif si les tendances observées reflètent celles attendues. |

| Répartition géographique des DM dans la région | |||

| Caractéristiques démographiques et cliniques des mères décédées |

| Variable | Fréquence (n = 66) | Pourcentage (%) |

|---|---|---|

| Sexe | ||

| Masculin | 31 | 53 |

| Féminin | 35 | 47 |

| Tranches d’âges | ||

| 20 à 29 ans | 1 | 1,5 |

| 30 à 39 ans | 24 | 36,4 |

| 40 à 49 ans | 34 | 51,5 |

| 50 ans et plus | 7 | 10,6 |

| Districts sanitaires de provenance | ||

| Avé | 9 | 13,6 |

| Bas-Mono | 13 | 19,7 |

| Lacs | 11 | 16,7 |

| Vo | 12 | 18,2 |

| Yoto | 10 | 15,1 |

| Zio | 11 | 16,7 |

| Type de structure de provenance | ||

| Centre Hospitalier Régional | 1 | 1,5 |

| Hôpital de district | 16 | 24,2 |

| Unité de soin périphérique publique Type 2 | 28 | 42,4 |

| Unité de soin périphérique publique Type 1 | 17 | 25,8 |

| Formation sanitaire Privée | 4 | 6,1 |

| Qualification | ||

| Médecin Gynécologue | 1 | 1,5 |

| Médecin Généraliste | 4 | 6,1 |

| Assistant médical | 10 | 15,1 |

| Sage-femme d’Etat | 21 | 31,8 |

| Infirmier diplômé d’Etat | 10 | 15,1 |

| Infirmier auxiliaire d’Etat | 6 | 9,1 |

| Accoucheuse auxiliaire d’Etat | 8 | 12,1 |

| Autre | 6 | 9,1 |

| Fonction ou responsabilité occupée | ||

| Point focal surveillance des maladies | 5 | 7,5 |

| Point focal Santé de reproduction | 5 | 7,5 |

| Surveillant de service | 6 | 9,1 |

| Responsable de formation sanitaire | 19 | 28,8 |

| Responsables de Maternité | 15 | 22,7 |

| Chargé de rapport | 5 | 7,6 |

| Aucun | 11 | 16,7 |

| Ancienneté dans le poste | ||

| Moins de 5 ans | 45 | 68,2 |

| 5 à 10 ans | 15 | 22,7 |

| Plus de 10 ans | 6 | 9,1 |

Figures

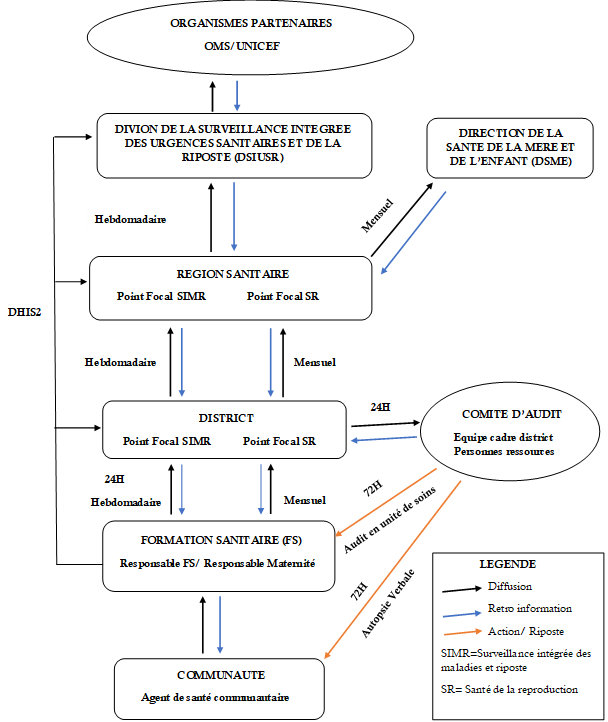

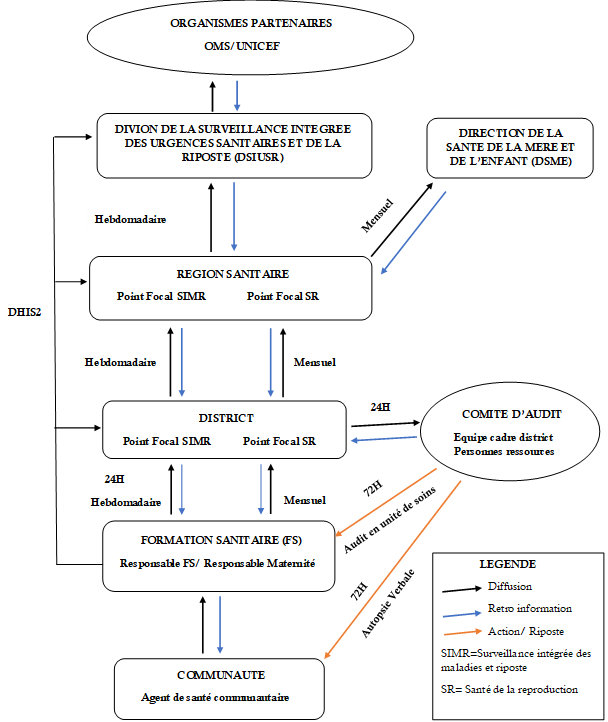

Figure 1: Circuit de notification et de transmission des données de surveillance des décès maternels au Togo

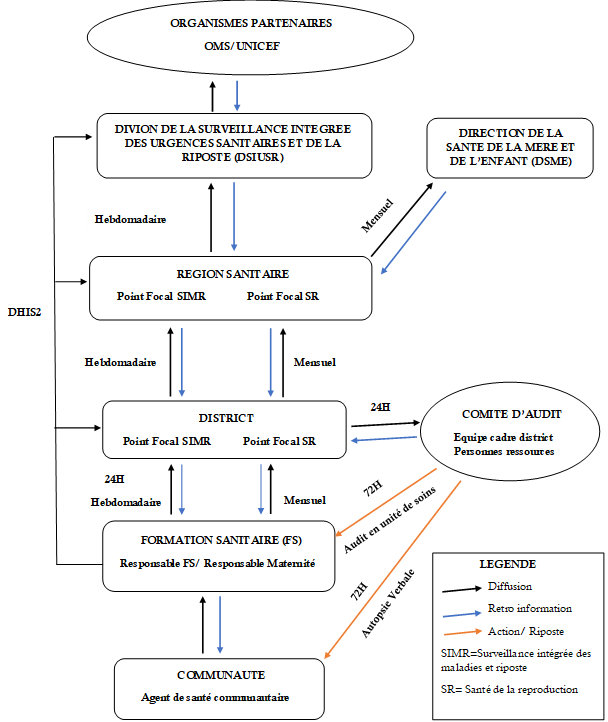

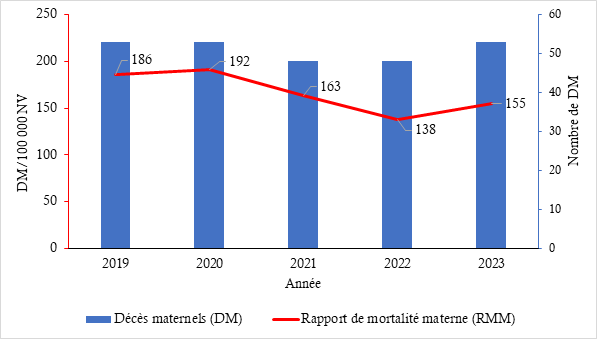

Figure 2: Evolution des décès maternels et du rapport de mortalité maternel de 2019 à 2023, Région maritime, Togo

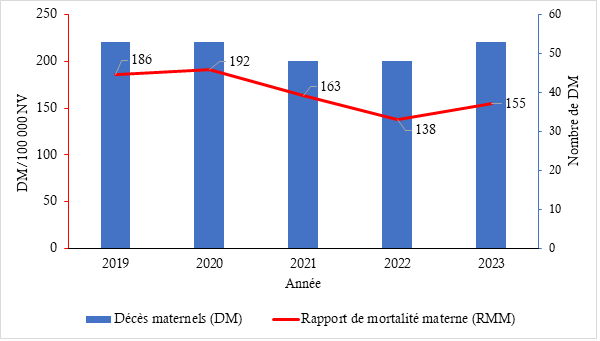

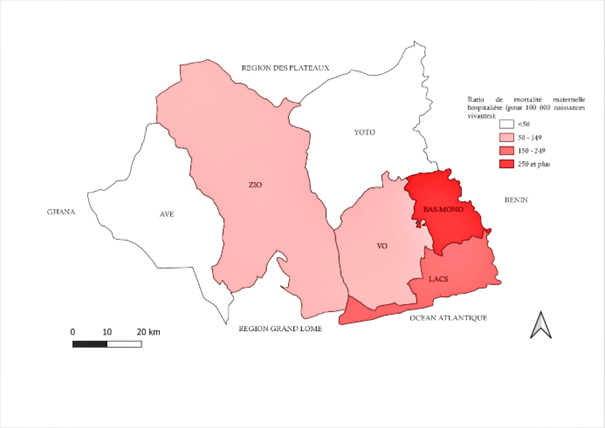

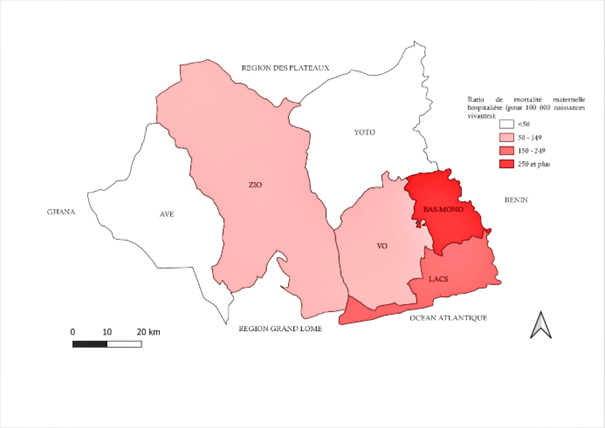

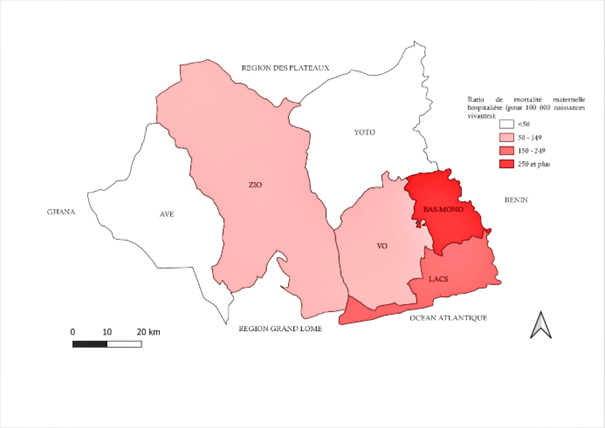

Figure 3: Ratios de mortalité maternelle dans la région maritime selon le district de provenance des mères décédées de 2019 à 2023, Région Maritime, Togo

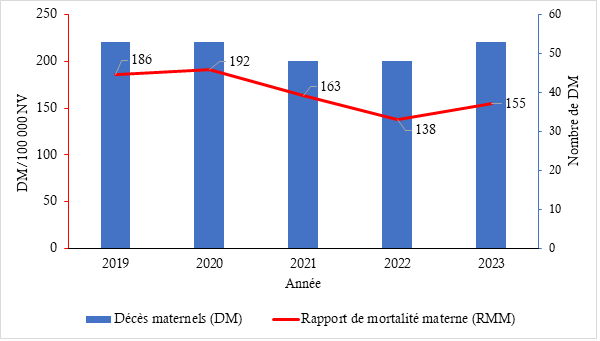

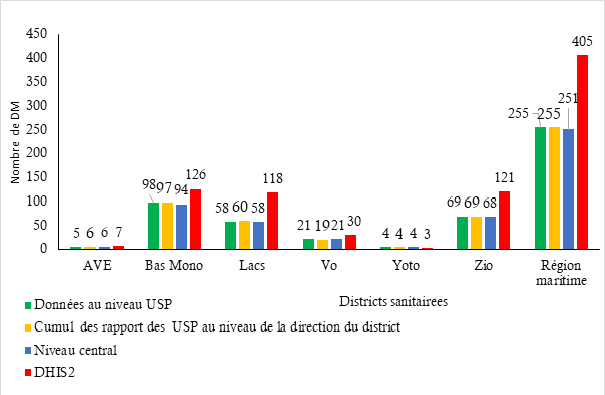

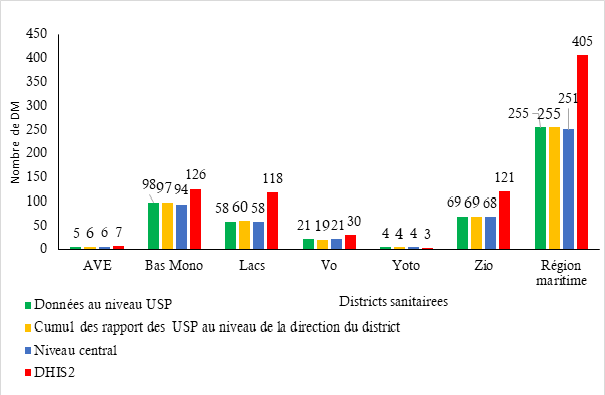

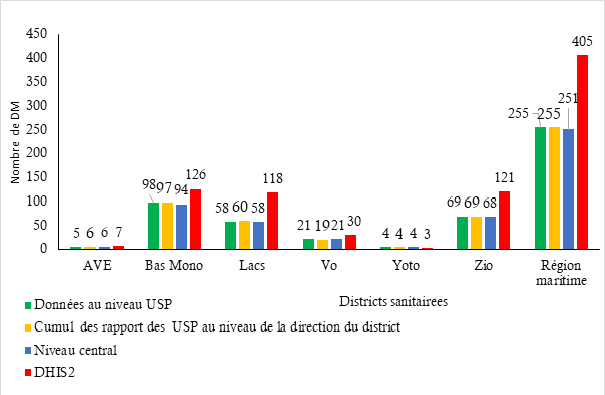

Figure 4: Répartition des décès maternels par district d’enregistrement du décès et selon les niveaux de gestion des données de 2019 à 2023, Région Maritime, Togo

Keywords

- Evaluation

- Système de surveillance

- Maritime

- Togo

Mandjaréou Assih1,&, Adodo Sadji2, Agballa Mébiny-Esso Tchalla Abalo3, Rébecca Kinde2, Yédouban Victor Douti4, Koffi Akolly5, Dermane Lambonkale3, Romaric Gnaro4, Afiwa Wemboo Halatoko5, Mawaba Hilim3, Akawulu N’Djao3, Didier Koumavi Ekouevi6

1Direction Préfectorale de la Santé de Yoto, Togo, 2Programme de formation en épidémiologie de Terrain, Togo, 3Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Togo, 4Centre de Formation et de Recherche en Santé Publique, Lomé, Togo, 5Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Institut National d’Hygiène, Togo, 6Département de Santé Publique, Université de Lomé, Togo

Auteur Correspondant: Mandjaréou Assih, Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Direction Préfectorale de la Santé de Yoto, BP03 Tabligbo,Togo. Email: patronass@yahoo.fr, ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0029-3232

Received: 02 Jan 2025, Accepted: 16 Jul 2025, Published: 18 Jul 2025

Domain: Public health, Maternal and Child Health

Mots-clés: Evaluation, Système de surveillance, Décès maternels ; Maritime, Togo

©Mandjaréou Assihet al Journal of Interventional Epidemiology and Public Health (ISSN: 2664-2824). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution International 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Cite this article: Mandjaréou Assih et al Evaluation du système de surveillance des décès maternels dans la région Maritime au Togo de 2019 à 2023. Journal of Interventional Epidemiology and Public Health. 2025;8(Suppl 11):12. https://doi.org/10.37432/jieph-d-25-00002

Résumé

Introduction: Avec une population estimée à deux millions d’habitants en 2022, la région maritime comprend six districts sanitaires dans lesquels sont repartis sept hôpitaux et plus de deux cents unités de soins périphériques. Depuis l’implémentation du système de surveillance des décès maternels et riposte (SSDMR) au Togo en 2013, son niveau de performance dans la région maritime reste méconnu. Cette étude visait à évaluer le SSDMR dans la région maritime de 2019 à 2023.

Méthodes: nous avons mené une étude transversale du 15 octobre 2022 au 20 janvier 2024 dans la région maritime. Elle a inclus 66 acteurs des différents niveaux du SSDMR et a porté sur les données de décès maternels (DM) de 2019 à 2023. Les données ont été collectées par entretien, revue documentaire et observation. Les directives du guide « CDC Atlanta 2001 » ont été utilisées pour apprécier l’utilité et les attributs : simplicité, acceptabilité, réactivité, représentativité et qualité des données. Le logiciel Epi Info 7 a été utilisé pour décrire et analyser les données.

Résultats: Les données de SDMR étaient transmises des formations sanitaires à deux institutions du niveau central à travers deux canaux parallèles. Entre 2019 et 2023, 255 DM ont été détectés et 165 audités dont aucun dans les 72 heures. Le ratio de mortalité maternelle hospitalière a diminué passant de 186 à 152 DM/100 000 naissances vivantes. La complétude des données était de 72,5 % et l’exhaustivité de 91,7 %. L’exactitude variait entre 100 % au niveau district et 38,7 % sur la plate-forme digitale d’information sanitaire (DHIS2).

Conclusion: Le SSDMR dans la région maritime s’est révélé utile, mais insuffisamment simple. il était représentatif mais moins acceptable et moins réactif et avec des données de qualité moyenne. Il est donc essentiel de renforcer les mesures en faveur de l’audit systématique des DM, de l’amélioration du circuit de l’information et de la qualité des données.

Mots-clés: Evaluation ; Système de surveillance ; Décès maternels ; Maritime ; Togo

English Abstract

Introduction: With an estimated population of two million in 2022, the maritime region comprises six health districts with seven hospitals and more than two hundred peripheral care units. Since the implementation of the maternal death surveillance and response system (MDSRS) in Togo in 2013, its level of performance in the maritime region remains unknown. The aim of this study was to evaluate the MDSR in the maritime region from 2019 to 2023.

Methods: We conducted a cross-sectional study from 15 October 2022 to 20 January 2024 in the maritime region. It included 66 stakeholders from the different levels of the SSDMR and focused on maternal death (MD) data from 2019 to 2023. Data were collected by interview, document review and observation. The CDC Atlanta 2001 guidelines were used to assess the usefulness and attributes: simplicity, acceptability, responsiveness, representativeness and quality of the data. Epi Info 7 software was used to describe and analyse the data.

Results: MRDS data were transmitted from health facilities to two central-level institutions via two parallel channels. Between 2019 and 2023, 255 DM were detected and 165 audited, none of them within 72 hours. The in-hospital maternal mortality ratio fell from 186 to 152 DM/100,000 live births. Data completeness was 72.5% and exhaustiveness 91.7%. Accuracy ranged from 100% at district level to 38.7% on the digital health information platform (DHIS2).

Conclusion: The DHIS in the maritime region proved useful, but insufficiently simple. It was representative, but less acceptable and less responsive, with data of average quality. It is therefore essential to step up measures to systematically audit DMs, improve the information flow and improve data quality.

Keywords: Evaluation, Surveillance system, Maternal deaths, Maritime, Togo

Introduction

Selon la classification internationale des maladies de 2016, un décès maternel désigne le décès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu’en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite [1]. Près de 830 femmes meurent par jour dans le monde du fait des complications liées à la grossesse ou à l’accouchement [2]. Entre 2000 et 2017, la mortalité maternelle a connu une réduction de 38 % dans le monde passant de 342 à 211 décès maternels (DM) pour 100 000 naissances vivantes (NV) [3]. Parmi les actions ayant concouru à ce progrès on note la formation du personnel de santé, le renforcement du plateau technique, la disponibilité des médicaments et l’élaboration des directives de prise en charge des complications obstétricales [4]. Malgré cette réduction à l’échelle globale, la quasi-totalité de ces décès maternels surviennent dans les pays à revenu faible et intermédiaire [5]. L’Afrique subsaharienne seule compte 66 % du fardeau global de décès maternels en 2015 et 70 à 80 % d’entre eux sont dus à des causes obstétricales directes telles que les hémorragies, les complications hypertensives de la grossesse, les complications infectieuses etc. [5,6]. Les disparités en matière de mortalité maternelle entre les pays développés et les pays pauvres montrent l’écart qui existe dans l’accès à des services de santé de qualité [7]. Pour réduire la mortalité maternelle en Afrique, la Campagne d’Accélération pour la Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique (CARMMA) a été lancée en 2009 par les Etats africains [8]. En 2012, la commission de la femme, de l’Organisation des Nations Unies a adopté une résolution visant à éliminer les décès maternels évitables. Cette résolution recommande de mettre en place un système de surveillance des décès maternels capable de détecter en temps réel tous les décès maternels et d’identifier les facteurs contributifs, afin de prévenir de futurs décès grâce à des actions correctives ciblées. [9].

Au Togo, d’après l’Enquête Démographique et de la Santé (EDST) réalisée en 2013, le ratio de mortalité maternelle (RMM) était estimé à 401 (DM pour 100 000 naissances vivantes (NV). Les régions maritime et centrale sont celles où ont été enregistrées les RMM les plus élevés avec respectivement 501 et 537 DM pour 100 000 NV [10]. Entre 2017 et 2022, des mesures de protection sociale ont été mises en place par l’Etat pour faciliter l’accessibilité financière aux soins obstétricaux. Il s’agit de la subvention de la césarienne à 100 % ; du programme d’accompagnement des femmes enceintes qui prend en charge, la quasi-totalité des soins obstétricaux de la grossesse jusqu’à l’accouchement sans complication. Cependant, ces mesures ne suppriment pas totalement les barrières financières car certains coûts directs liés à la prise en charge des complications (transfusion, évacuations, médicaments) restent encore aux charges des bénéficiaires.

En application aux recommandations des Nations Unies, le Togo a mis en place la surveillance des décès maternels et riposte (SDMR). Elle a été lancée en 2009 dans quatre hôpitaux du pays, puis institutionalisée et mis à l’échelle nationale en 2013 par arrêté ministériel. Cet arrêté a été complété en 2018 par celui portant audit des décès maternels et néonataux dans les formations sanitaires. Ce dernier précise la composition des comités d’audit par niveau de soin.

Une évaluation à mi-parcours du Plan National de Développement Sanitaire 2017-2022 réalisée en 2020 avait révélé une insuffisance dans la notification des décès maternels par les formations sanitaires [11]. Cette évaluation n’a porté que sur quelques indicateurs de la SDMR à savoir, la mortalité maternelle de causes obstétricales directes dans les formations sanitaires et la proportion de décès maternels notifiés ayant fait l’objet d’un audit. Des rapports annuels sont produits par la Division de la Santé Maternelle et Infantile et de la Planification Familiale (DSMI PF) mais sont limités à l’état des lieux de la mise en œuvre de la SDMR. Il n’y a pas eu d’étude réalisée pour évaluer le système de surveillance des décès maternels en incluant les prestataires impliqués. La réalisation d’une telle évaluation dans les régions aux RMM élevés serait une opportunité de faire le diagnostic de la performance de la SDMR. pour des raisons de ressources matérielles et temporelles limitée, une des deux régions sanitaires a été retenue. L’étude devrait permettre de réorienter les actions d’amélioration des prestations. La région maritime a été retenue en raison de sa proximité avec le niveau central afin de faciliter la consultation et la comparaison des données aux différents niveaux au cours de l’étude. Les objectifs de cette étude étaient de décrire l’organisation et le fonctionnement du Système de SDMR, apprécier les attributs : utilité, simplicité, acceptabilité, réactivité, représentativité et qualité des données de SDMR dans la région maritime au Togo de 2019 à 2023.

Méthodes

Cadre d’étude

La région Maritime est l’une des six régions sanitaires du Togo. Elle couvre une superficie de 5975,8 km² avec une population en 2022 estimée à 2 329 273 habitants. Elle regroupe six districts sanitaires dont Avé, Bas-Mono, Lacs, Vo, Yoto et Zio. Elle compte comme infrastructures sanitaires, un Centre Hospitalier Régional (CHR) dans le district de Zio, un hôpital confessionnel de niveau similaire au CHR dans le district de Bas Mono ; cinq hôpitaux de district dont deux à antenne chirurgicale (Lacs et Vo), 211 unités de soins périphériques (USP). Toutes ces structures offrent des services de soins maternels. Les hôpitaux à antenne chirurgicale offrent des soins obstétricaux et néonataux d’urgence complets (SONUC) et donc disposent également de banque de sang [12]. En dehors du cadre formel décrit, il existe des structures informelles auxquelles font recours la population pour des soins maternels. La proportion des femmes en âge de procréer vivant à moins de cinq kilomètres d’une structure de soins maternels varie entre 54 et 72 % [12].

Type et période d’étude

Du 15 octobre 2022 au 20 janvier 2024, nous avons mené une étude transversale descriptive, portant sur les données des décès maternels des années comprises entre 2019 et 2023

Population d’étude

La population d’étude était constituée des prestataires de soins de santé maternelle et des cas de décès maternels notifiés par le SSDMR de 2019 à 2023.

Echantillonnage

Méthode et technique d’échantillonnage

L’échantillonnage a porté dans un premier temps sur le choix des structures de soin à visiter puis dans un second temps sur le choix des prestataires à enquêter dans les structures de soin sélectionnées.

Pour le choix des structures de soins : tous les hôpitaux ont été inclus aux niveaux régional et district. Au niveau des unités de soins périphériques (USP), compte tenu des ressources limitées, trois USP ont été aléatoirement sélectionnées par district. Au total 28 structures ont été visitées.

Par niveau de soin des structures incluses, les prestataires ont été sélectionnés par choix raisonné sur la base de leur implication dans le SSDM : il s’agissait de : les Point-Focal Santé de la Reproduction (PF SR) et Point-Focal Surveillance Intégré des Maladies et Riposte (PF SIMR) aux niveaux régional et districts, les responsables de formation sanitaire et responsable de maternité au niveau de chacune des formations sanitaires sélectionnées, correspondant à 70 prestataires au total. Pour les données de décès maternels, l’échantillonnage a été exhaustif.

Critères d’inclusion

Ont été inclus dans cette étude les prestataires de soins sélectionnés qui ont consenti participer à l’étude. Pour les décès maternels, il s’agissait des décès maternels enregistrés dans les formations sanitaires de la région entre 2019 et 2023.

Critères de non inclusion: n’ont pas été inclus dans l’étude les prestataires sélectionnés absents au moment de l’enquête.

Technique de collecte, outils de collecte et sources des données

Des entretiens individuels face à face ont été réalisés avec les prestataires à travers un questionnaire conçu avec l’application Kobocollect®. Le but de ces entretiens était de recueillir des informations sur les critères de la simplicité qui ont été retenus (mode de transmission des données, possibilité de prendre des mesures localement…). Les affirmations ont été vérifiées à travers l’observation et l’exploitation documentaire sur site.

Une revue documentaire par consultation des supports de données à savoir : les registres de maternité, le support électronique DHIS2, les rapports d’activité, les fiches de notification a permis d’extraire les données relatives à la qualité, la réactivité et l’acceptabilité. Celles-ci ont été enregistrées dans une base de données préconçue en format Excel. Le guide SDMR, Guide de SIMR 3e édition ont également été consultés pour décrire le SSDMR mis en place.

Variables collectées

Le sexe, le district de provenance, la structure de provenance, la qualification, la fonction occupée, l’ancienneté au poste ont été collectés pour décrire les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés.

Le guide d’évaluation du CDC Atlanta 2001 a été utilisé pour évaluer le système. En plus de l’utilité, les attributs retenus étaient : la simplicité, l’acceptabilité, la réactivité, la représentativité et la qualité des données [13]. Tous les DM recensés ont été considérés pour apprécier les attributs. Pour la qualité des données, et l’exhaustivité, elles ont a été appréciées à travers les DM enregistrés dans les sites visités au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête. Les critères d’appréciation des attributs ont été présentés dans le tableau I.

L’utilité a été appréciée par la capacité du système à : détecter les DM ; décrire leur ampleur et les facteurs en cause, détecter leurs tendances évolutives ; évaluer l’effet des programmes de prévention et de contrôle ; conduire à une amélioration des pratiques cliniques et comportementales.

Traitement des données et analyse statistique

Les enquêteurs ont été formés pour collecter les données à l’aide de l’outil numérisé Kobocollect. Les données collectées ont été transcrites en Excel et exportées dans Epi info 7 pour l’analyse. La base de données des DM a été apurée et exportée également dans Epi info 7. Les données de décès maternels ont été extraites sur la plate-forme digitalisée DHIS2 et comparées aux données collectées sur les sites visités pour celles qui les concernent. Les variables qualitatives ont été exprimées en nombre et pourcentage et les variables quantitatives en médianes et intervalles interquartiles. Le logiciel Epi Info 7 a été utilisé pour analyser les données. Le logiciel QGIS a été utilisé pour élaborer les cartes géographiques.

Considérations éthiques et déontologiques

L’étude a obtenu l’autorisation du ministère en charge de la santé (autorisation N°0278/2023/MSHPAUS/CAB/DG/DRSHPAUS-M). Un consentement verbal éclairé a été obtenu auprès de chaque enquêté avant la collecte. La protection des données personnelles a été garantie par l’utilisation d’un code d’accès aux bases de données.

Résultats

Au total 66 prestataires ont participé à l’étude soit un taux de réponse de 94,3%. Au cours de la période d’étude 255 DM ont été recensés.

Organisation et fonctionnement du système de surveillance des décès maternels et riposte (SDMR)

La SDMR est intégrée à la Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte (SIMR). Elle utilise les mêmes ressources humaines, matérielles, financières.

Le circuit de notification des décès maternels faisait intervenir deux canaux parallèles de transmission de la même information : La Division de la Surveillance Intégrée des Urgences Sanitaires et de la Riposte et la Division de la Santé Maternelle et Infantile qui vont du niveau communautaire jusqu’au niveau central en passant par le district et la région dans des délais différents. Tout décès maternel fait l’objet d’une notification immédiate au cas par cas en vue d’enclencher le processus d’audit de décès maternel qui doit être réalisé dans les 72h. Les rapports de notification sont transmis des formations sanitaires vers le district : D’une part de façon hebdomadaire par le responsable de la formation sanitaire au Point Focal SIMR, d’autre part mensuellement par la responsable de la maternité au Point Focal Santé de Reproduction (SR). Les données des districts sont ensuite transmises au niveau régional aux Point-Focal SIMR et Point Focal SR régionaux qui en assurent la gestion au niveau régional avant de les transmettre au niveau central.

Les outils utilisés sont à la fois physiques et électroniques. La notification immédiate dans les 24h se fait par téléphone puis une fiche de notification au cas par cas est remplie. Tout décès maternel enregistré doit faire l’objet d’un audit 72 heures après la notification. Le rapportage électronique se fait à travers le logiciel DHIS2 auquel ont accès les acteurs en charge de la surveillance de tous les niveaux du système (Figure1)

L’analyse et la validation des données au niveaux district et région se fait à travers des réunions de validation où les PF SIMR et SR confrontent et harmonisent leurs données.

Caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des enquêtés

Le sex-ratio Femme /Homme des répondants était de 1,1 avec un médian de 41 ans IQ [38- 47]. La qualification la plus représentée était celle des sage-femmes avec 31,8 % (21/66) des enquêtés. Les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sont représentées dans tableau 2.

Appréciation des attributs

Utilité du système

Entre 2019 et 2023, le système de SDMR mis en place a permis de détecter et de notifier 255 DM au niveau des formations sanitaires dans la région. Aucune notification n’a été enregistrée par le niveau communautaire. Le ratio de mortalité maternelle hospitalière (RMMH) est passé de 186 DM/100 000 NV en 2019 à 155 DM/100 000 NV en 2023 avec un pic à 192 DM/100 000 NV en 2020 (figure 2).

Au cours de la période, 64,7 % (165/255) de DM ont été audités. Deux réunions semestrielles, et une revue annuelle ont été réalisées par année dans chaque district pour le monitorage des données de santé de reproduction dont les DM. Au niveau supérieur, des réunions semestrielles de coordination ont été réalisées entre 2020 et 2023 par la Division de la Santé Maternelle et Infantile et de la Planification Familiale (DSMI PF). Cinq rapports annuels de mise en œuvre de la SDMR ont été produits par ladite institution. Des interventions d’amélioration des pratiques ont été observées telles que la formation des prestataires sur l’utilisation de la ventouse ; l’organisation des campagnes foraines de don de sang dans les districts ; les missions d’appui aux comités d’audits des décès maternels ; la révision des directives nationales pour la SDMR.

Simplicité

Le décès maternel se constatait sur site. Sa confirmation était clinique et direct et ne nécessitait pas d’examen complémentaire. Chacun des audits réalisés (165/165) a conduit à au moins une action correctrice prise localement à travers les onze comités d’audit de districts et d’hôpitaux. Les données de SDMR étaient transmises parallèlement à deux institutions dans le système.

Acceptabilité

Sur les 255 DM recensés au cours de la période, la proportion des décès maternels enregistrés, notifiés puis audités était de 64,7 % (165/255).

Réactivité

Aucun DM notifié n’a été audité dans les 72 heures. La proportion de sites n’ayant pas enregistré deux DM consécutifs de même cause sur une année était de 78,9 %.

Représentativité

De 2019 à 2023, le RMMH dans la région est passé de 186 à 152 DM/100 000 NV (Figure 1). Tous les districts ont enregistré des décès maternels. La répartition des RMMH selon le district de provenance des femmes décédées est représentée par la figure 3. L’âge médian des femmes décédées était de 30 ans IQ [25-36] et les femmes de 20 à 29 ans étaient les plus représentées. Les hémorragies et complications hypertensives de la grossesse étaient les principales causes de décès respectivement dans 42,9 % et 23,5 % des cas.

Qualité des données

La proportion de DM notifiés sur fiche était de 72,5 % (185/255). L’exhaustivité des fiches de notification était de 91,7 % (33/36). La comparaison de données de décès maternels recensées au niveau des formations sanitaires avec celles des différents niveaux de gestion de données avait montré des taux variables d’exactitude des données à savoir : 100 % pour les données du district ; 98,4 % pour celles de la DSMI PF ; 38,7 % pour celles saisies dans le DHIS2 (Figure 4). Il existe des Pools de validation de données (Pools SNIS) mis en place à tous les niveaux du système par arrêté et par notes de services.

Discussion

L’objectif de notre étude était d’évaluer le système de surveillance des décès maternels dans la région maritime de 2019 à 2023 à travers la mesure de l’utilité, la simplicité, l’acceptabilité, la réactivité, la représentativité et la qualité des données.

Le SDMR s’est révélé utile en permettant la détection et la notification de 255 décès maternels sur la période étudiée. La réduction du RMMH de 186 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2019 à 155 décès en 2023 suggère une certaine amélioration du suivi et des interventions de santé maternelle, malgré un pic observé en 2020. Toutefois, seulement 64,7 % des décès maternels ont fait l’objet d’un audit, ce qui limite la capacité du système à identifier toutes les causes évitables et à mettre en place des actions correctrices efficaces. La mise en œuvre d’interventions spécifiques, telles que la formation des prestataires et l’organisation de campagnes de don de sang, témoigne d’une volonté d’amélioration continue. Cependant, une faiblesse de la SDMR reste la détection au niveau communautaire. Les mêmes observations ont été faites par Moodley et Al [14] en Afrique du Sud.

Si le processus de constatation des décès maternels est clinique, sans nécessité d’examens complémentaires etla possibilité de prise de mesures localement sont des points positifs, la transmission parallèle des données à deux institutions ne rend pas le système simple. En effet, la simplicité d’un système de surveillance réside non seulement dans la facilité à détecter et confirmer les cas mais également et surtout dans la structure et l’organisation du circuit de notification qui doit être précis et san ambigüité. Ce qui n’est pas le cas dans ce système SDMR dont la dualité du circuit de transmission peut entraîner des redondances et complexifier la gestion des informations, avec pour conséquence ultime une divergence dans les prises de décisions. Ces résultats sont comparables à ceux observés en 2018 dans le district de Dewachefa en Ethiopie [15]. Un circuit unique, plus intégré et harmonisé serait souhaitable et pourrait favoriser l’unicité d’action et donc renforcer l’efficacité du système.

La proportion des décès maternels notifiés et audités révèle un niveau d’acceptabilité relativement moyen du système par les acteurs de santé. Ce taux indique qu’un effort supplémentaire est nécessaire pour améliorer l’engagement des professionnels de santé et garantir une couverture complète des audits. En effet, l’activité de revue de DM est un processus continu à plusieurs étapes, de la réalisation de l’audit à la mise en place de mesures préventives. Par conséquent, dans un contexte de ressources humaines limitées et de contrainte de temps, cette activité se révèle souvent contraignante pour les prestataires. Dans une évaluation du système de SDMR au Zimbabwe en 2017, les DM étaient notifiés tardivement à cause du temps long de remplissage des supports [16], Les mêmes observations ont été faites parTariku et Al [15] et par Bogale KA et Al [17]. Les autres raisons évoquées étaient la peur de la responsabilité du décès enregistré et les ruptures de supports de notification. La mise en place de mesures incitatives et de formations continues pourrait améliorer l’adhésion des personnels de santé au processus de surveillance et d’audit.

L’absence d’audit des décès dans les 72 heures suivant la notification témoigne d’une faible réactivité du système. Cette situation serait due à une insuffisance dans l’organisation des services pour la programmation et la réalisation des audits avec les ressources humaines dont on dispose même si elles sont limitées. A ces éléments, viennent s’ajouter quelque fois le manque de motivation des prestataires et une faible priorité accordée à l’audit des DM par les responsables des structures. En effet, une bonne réactivité dépend de l’organisation des services, la disponibilité des prestataires et du niveau de priorité qui est donné à la revue des DM. Ces dispositions ne sont souvent pas réunies dans nos structures sanitaires, surtout les grands hôpitaux qui enregistrent malheureusement le plus grand nombre de décès maternels à auditer. En revanche, la prévention de décès répétés pour une même cause dans 78,9 % des sites est un indicateur encourageant de l’impact des mesures prises. Une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes et une réduction des délais de mise en œuvre des audits permettraient une analyse plus rapide des décès et une mise en place plus efficace et de façon systématique des actions correctrices. Dans une évaluation de système de SDMR réalisée en 2015, Mutsigiri-Murewanhema et Al, au Zimbabwe avaient trouvé des résultats similaires [18]. Bogale et Al avait trouvé dans une autre étude que 69,2 % des formations sanitaires visitées étaient susceptibles de réagir à un décès maternel dans les délais requis [17].

Le profil épidémiologique des DM dans la région maritime décrit les tendances attendues. L’évolution régressive du RMMH décrit la tendance attendue par la mise en œuvre des interventions ciblées au cours de la période étudiée. En effet, à partir de 2020, des projets et programmes de santé ont été lancés dans la région et pourraient donc justifier la réduction progressive de la mortalité maternelle observée sur les cinq années étudiées. Laa notification de DM dans tous les districts confirme une couverture géographique adéquate du système. Bien que ne disposant pas d’informations sur les DM survenus en communauté, l’analyse des caractéristiques des mères décédées montre également des tendances cohérentes avec les enquêtes et autres études menées à l’échelle nationale et dans le monde [10, 19]. La mise en évidence des caractéristiques cliniques (causes de DM surtout) pourrait souligner davantage la nécessité d’un renforcement des stratégies de prise en charge des urgences obstétricales.

La qualité des données collectées reste perfectible. Si la proportion de décès notifiés sur fiche atteint 72,5 % et l’exhaustivité des fiches de notification est de 91,7 %, des écarts importants sont observés entre les différentes sources de données. La nécessité de disposer de données fiables pour assurer une bonne analyse et prendre des décisions appropriées exige des niveaux de qualité plus élevés. Comme cause de cette insuffisance, on retrouve souvent le défaut de synchronisation des données à la source de l’information puis à chaque niveau du circuit (District, région) et l’absence de séances de vérification et de validation des données dans DHIS2 après leur saisie. Dans leurs études, Tariku et Al puis Bogale et Al avaient trouvé respectivement un taux d’exhaustivité des données de décès maternels [15] et une qualité des données de décès maternels similaires [17]. La mise en place de pools de validation de données à différents niveaux est une initiative pertinente, mais leurs fonctionnalités restent discutables. Une harmonisation accrue et un renforcement du contrôle de qualité des données sont nécessaires pour garantir leur fiabilité.

Cette étude présente certaines limites qu’il convient de souligner. D’abord la taille de l’échantillon qui n’était pas suffisamment grande par rapport à la population d’étude. Cependant l’échantillon ayant été inclusif en termes de sites et de prestataires enquêtés, on peut estimer que les résultats obtenus reflètent la tendance réelle du système de surveillance des décès maternels dans la région maritime. Ensuite la sous-notification possible de certains décès maternels, en raison de barrières liées à l’accessibilité des soins ou à la déclaration des décès survenant en dehors des structures de santé, peut affecter la représentativité des données. Néanmoins, d’autres critères complémentaires d’appréciation de cet attribut pris en compte dans l’étude permettent de considérer les résultats.

Conclusion

L’évaluation du SDMR dans la région maritime du Togo met en lumière un système utile mais perfectible. Il est jugé comme étant représentatif, mais peu acceptable, pas assez simple ni assez réactif et avec un niveau moyen de qualité des données. Les principales recommandations incluent la révision du circuit de notification, l’amélioration de la réactivité des audits, l’harmonisation de la collecte et de la gestion des données, le renforcement de l’adhésion des acteurs de santé ainsi que l’implication du niveau communautaire dans la notification des DM. Le déploiement de technologies numériques pour la notification en temps réel et l’intégration de mécanismes incitatifs pourraient également contribuer à l’amélioration globale du système. Un engagement politique et institutionnel fort est essentiel pour assurer une surveillance efficace et réduire durablement la mortalité maternelle.

Etat de connaissance actuelle sur le sujet

La région maritime est la deuxième région ayant le Rapport de Mortalité Maternelle le plus élevé au Togo.

La surveillance des décès maternels et riposte (SDMR) adopté comme stratégie clé de la Campagne d’Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique (CARMA) pour l’élimination de la mortalité maternelle, est effective dans la région maritime depuis son institutionnalisation dans le pays en 2013.

Contribution de notre étude à la connaissance

Cette étude fait le premier diagnostic de la performance du système de surveillance des décès maternels dans la région maritime depuis son implémentation en 2013.

Elle a mis en évidence les limites et insuffisances du système de SDMR en rapport avec chaque attribut mesuré et a ressorti l’intérêt d’évaluer régulièrement le système de SDMR dans la région pour l’améliorer. Elle a également permis la constitution d’une base de données et liste linéaire des décès maternels.

Remerciements

Les auteurs adressent les remerciements aux autorités du Ministère en charge de la santé, au Directeur Régional de la Santé de la région Maritime, aux Directeurs des districts sanitaires de la région maritime et leurs Equipes-cadres, au Chef -Division de la DSMI-PF et son équipe, au staff de FETP Lomé, au Centre de Formation et de Recherche en Santé Publique de Lomé, et à tous les acteurs interviewés.

Contribution des auteurs

Assih: Elaboration du protocole, collecte, compilation et analyse des données, élaboration et amendement du manuscrit, financement de l’étude. Sadji, R. Kinde, A. Tchalla Abalo: Amendement et validation du protocole d’étude, élaboration et révision du manuscrit. Douti, K. Akolly, D. Lambonkale, R. Gnaro, A. Halatoko : Amendement du protocole d’étude et du manuscrit. K. Eouevi: Amendement et validation du protocole d’étude, révision du manuscrit, coordination de la réalisation de l’étude.

| Attributs | Critères de jugement | Cotation | Jugement |

|---|---|---|---|

| Simplicité | Possibilité de confirmer directement un cas de DM à tous les niveaux | Possible = Oui Pas possible = Non | Le système est simple si la réponse est « Oui » pour les trois critères |

| Possibilité de prendre des mesures localement | Possible = Oui Pas possible = Non | ||

| Transmission des données à une seule institution dans le circuit d’information du système | Une seule institution = Oui Deux et plus = Non | ||

| Acceptabilité | Proportion des DM enregistrés, notifiés et audités | Bon si ≥80% | Acceptable |

| Pas bon si <80% | Peu acceptable | ||

| Réactivité | Proportion des DM notifiés dans les 24h et audités dans les 72 heures après la détection | Bon si ≥80% Pas bon si <80% | Le système est réactif si les deux indicateurs sont bons, moins réactif si un des deux indicateurs n’est pas bon |

| Proportion de site n’ayant pas enregistré deux DM consécutifs de même cause au cours d’une année | Bon si ≥80% Pas bon si <80% | ||

| Représentativité | Comparaison des tendances observées à celles des enquêtes nationales démographiques de santé | Évolution du ratio de mortalité maternel hospitalière au cours de la période | Le système est représentatif si les tendances observées reflètent celles attendues. |

| Répartition géographique des DM dans la région | |||

| Caractéristiques démographiques et cliniques des mères décédées |

| Variable | Fréquence (n = 66) | Pourcentage (%) |

|---|---|---|

| Sexe | ||

| Masculin | 31 | 53 |

| Féminin | 35 | 47 |

| Tranches d’âges | ||

| 20 à 29 ans | 1 | 1,5 |

| 30 à 39 ans | 24 | 36,4 |

| 40 à 49 ans | 34 | 51,5 |

| 50 ans et plus | 7 | 10,6 |

| Districts sanitaires de provenance | ||

| Avé | 9 | 13,6 |

| Bas-Mono | 13 | 19,7 |

| Lacs | 11 | 16,7 |

| Vo | 12 | 18,2 |

| Yoto | 10 | 15,1 |

| Zio | 11 | 16,7 |

| Type de structure de provenance | ||

| Centre Hospitalier Régional | 1 | 1,5 |

| Hôpital de district | 16 | 24,2 |

| Unité de soin périphérique publique Type 2 | 28 | 42,4 |

| Unité de soin périphérique publique Type 1 | 17 | 25,8 |

| Formation sanitaire Privée | 4 | 6,1 |

| Qualification | ||

| Médecin Gynécologue | 1 | 1,5 |

| Médecin Généraliste | 4 | 6,1 |

| Assistant médical | 10 | 15,1 |

| Sage-femme d’Etat | 21 | 31,8 |

| Infirmier diplômé d’Etat | 10 | 15,1 |

| Infirmier auxiliaire d’Etat | 6 | 9,1 |

| Accoucheuse auxiliaire d’Etat | 8 | 12,1 |

| Autre | 6 | 9,1 |

| Fonction ou responsabilité occupée | ||

| Point focal surveillance des maladies | 5 | 7,5 |

| Point focal Santé de reproduction | 5 | 7,5 |

| Surveillant de service | 6 | 9,1 |

| Responsable de formation sanitaire | 19 | 28,8 |

| Responsables de Maternité | 15 | 22,7 |

| Chargé de rapport | 5 | 7,6 |

| Aucun | 11 | 16,7 |

| Ancienneté dans le poste | ||

| Moins de 5 ans | 45 | 68,2 |

| 5 à 10 ans | 15 | 22,7 |

| Plus de 10 ans | 6 | 9,1 |

Références

- Organisation mondiale de la Santé. CIM-11 pour les statistiques de mortalité et de morbidité [Internet]. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2025 Jan [cited 2025 Jul 17]. Available from: https://icd.who.int/browse11/l-m/fr.

- Organisation mondiale de la Santé. Mortalité maternelle [Internet]. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2025 Apr 7 [cited 2025 Jul 17]. Available from: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality.

- Organisation mondiale de la Santé. Évolution de la mortalité maternelle: 2000–2017 [Internet]. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2019 Sep 19 [cited 2025 Jul 17]. Available from: https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241516488.

- Alkema L, Chou D, Hogan D, Zhang S, Moller AB, Gemmill A, Fat DM, Boerma T, Temmerman M, Mathers C, Say L. Global, regional, and national levels and trends in maternal mortality between 1990 and 2015, with scenario-based projections to 2030: a systematic analysis by the UN Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group. Lancet. 2016;387(10017):462-74. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673615008387. doi:10.1016/S0140-6736(15)00838-7.

- Dujardin B. Améliorer la santé maternelle: un guide pour l’action systémique. Paris: L’Harmattan; 2014.

- Filippi V, Chou D, Ronsmans C, Graham W, Say L. Levels and causes of maternal mortality and morbidity. In: Black RE, Laxminarayan R, Temmerman M, Walker N, editors. Reproductive, maternal, newborn, and child health: disease control priorities, third edition (volume 2). Washington (DC): The World Bank; 2016. Available from: http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0348-2.

- Prata N, Passano P, Sreenivas A, Gerdts CE. Maternal mortality in developing countries: challenges in scaling-up priority interventions. Womens Health (Lond). 2010;6(2):311-27. Available from: https://journals.sagepub.com/doi/10.2217/WHE.10.8. doi:10.2217/whe.10.8.

- Union Africaine. Evaluation report of the Campaign for Accelerated Reduction of Maternal Mortality in Africa (CARMMA) 2009-2019 [Internet]. Addis Ababa: Union Africaine; 2019 Dec 31 [cited 2025 Jul 17]. Available from: https://carmma.au.int/en/documents/2019-12-31/evaluation-report-carmma-campaign.

- Organisation mondiale de la Santé. Surveillance des décès maternels et riposte: directives techniques: prévention des décès maternels, informations au service de l’action [Internet]. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2015 [cited 2025 Jul 17]. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/194270.

- Ministère de la Planification, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (Togo), Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (Togo), Ministère de la Santé (Togo), ICF International Inc. Troisième enquête démographique et de santé (EDST-III 2013-2014) [Internet]. Rockville (MD): ICF International Inc.; 2015 Jan [cited 2025 Jul 17]. Available from: https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-10/EDST%20III.pdf.

- Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (Togo). Rapport annuel de performance 2018 [Internet]. Lomé: Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique; 2019 Jun [cited 2025 Jul 17]. Available from: https://www.afro.who.int/fr/publications/rapport-annuel-de-performance-2018-ministere-de-la-sante-et-de-lhygiene-publique.

- Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de l’Accès Universel aux Soins (Togo). Rapport annuel de performance 2021 [Internet]. Lomé: Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de l’Accès Universel aux Soins; 2021 [cited 2025 Jul 17]. Available from: https://sante.gouv.tg/wp-content/uploads/2025/06/RAPPORT_PERFORMANCE_REGION_MARITIME_2021_VF.pdf.

- German RR, Lee LM, Horan JM, Milstein RL, Pertowski CA, Waller MN; Guidelines Working Group Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Updated guidelines for evaluating public health surveillance systems: recommendations from the Guidelines Working Group. MMWR Recomm Rep. 2001;50(RR-13):1-35; quiz CE1-7.

- Moodley J, Pattinson R, Fawcus S, Schoon M, Moran N, Shweni P; National Committee on Confidential Enquiries into Maternal Deaths in South Africa. The confidential enquiry into maternal deaths in South Africa: a case study. BJOG. 2014;121 Suppl 4:53-60. Available from: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1471-0528.12869. doi:10.1111/1471-0528.12869.

- Tariku M, Misikir SW, Bantie SA, Belete AH. Evaluation of maternal death surveillance and response system in Dewachefa district, Oromia zone, Amhara region, Ethiopia, 2018 [Internet]. ResearchSquare. 2020 May [cited 2025 Jul 17]. Available from: https://www.researchsquare.com/article/rs-27912/v3. doi:10.21203/rs.3.rs-27912/v3.

- Maphosa M, Juru TP, Masuka N, Mungati M, Gombe N, Nsubuga P, Tshimanga M. Evaluation of the maternal death surveillance and response system in Hwange district, Zimbabwe, 2017. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):103. Available from: https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-019-2255-1. doi:10.1186/s12884-019-2255-1.

- Amene Bogale K, Abye Meshesha T, Girmay A. Maternal death surveillance system evaluation at Addis Ababa city administration, Ethiopia, 2018. J Clin Trials Res. 2020;8(4):64. Available from: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=654&doi=10.11648/j.jctr.20200804.11. doi:10.11648/j.jctr.20200804.11.

- Mutsigiri-Murewanhema F, Mafaune PT, Juru T, Gombe NT, Bangure D, Mungati M, Tshimanga M. Evaluation of the maternal mortality surveillance system in Mutare district, Zimbabwe, 2014-2015: a cross-sectional study. Pan Afr Med J. 2017;27:204. Available from: http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/27/204/full/. doi:10.11604/pamj.2017.27.204.7210.

- Musarandega R, Nyakura M, Machekano R, Pattinson R, Munjanja SP. Causes of maternal mortality in Sub-Saharan Africa: a systematic review of studies published from 2015 to 2020. J Glob Health. 2021;11:04048. Available from: http://jogh.org/documents/2021/jogh-11-04048.pdf. doi:10.7189/jogh.11.04048.